Krafttraining für Athletinnen: Evidenzbasierte Ansätze

Eine gezielte und langfristig orientierte Entwicklung von Maximal- und Explosivkraft ist zentral für die sportartspezifische Leistungsfähigkeit und Verletzungsprävention. Insbesondere während der Pubertät entwickeln sich kraftrelevante Parameter bei Männern und Frauen unterschiedlich stark. Wird die Muskelmasse und -kraft jedoch relativ zum Körpergewicht gemessen, scheint das Entwicklungspotenzial nach der Adoleszenz jedoch gleich gross zu sein. Wieso also dieser Hype um geschlechtsspezifisches Krafttraining? Spielen die unterschiedlichen hormonellen Voraussetzungen wirklich eine Rolle?

Autorinnen und Autor: Rahel Heynen, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Jan Seiler, Krafttrainingsexperte, Fachgruppe Sportphysiologie Kraft EHSM Magglingen; Dr. med. Sabrina Vollrath, Fachärztin Gynäkologie und Geburtshilfe, Frauenklinik, Inselspital Bern und Sportmedizin, EHSM Magglingen

Inhalte

«Wenn ich mich stark fühle, dann fühle ich mich allgemein besser und habe mehr Selbstvertrauen – alles geht etwas einfacher!»

Angelica Moser, Stabhochspringerin

Muskelphysiologische Geschlechtsunterschiede und ihre Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit

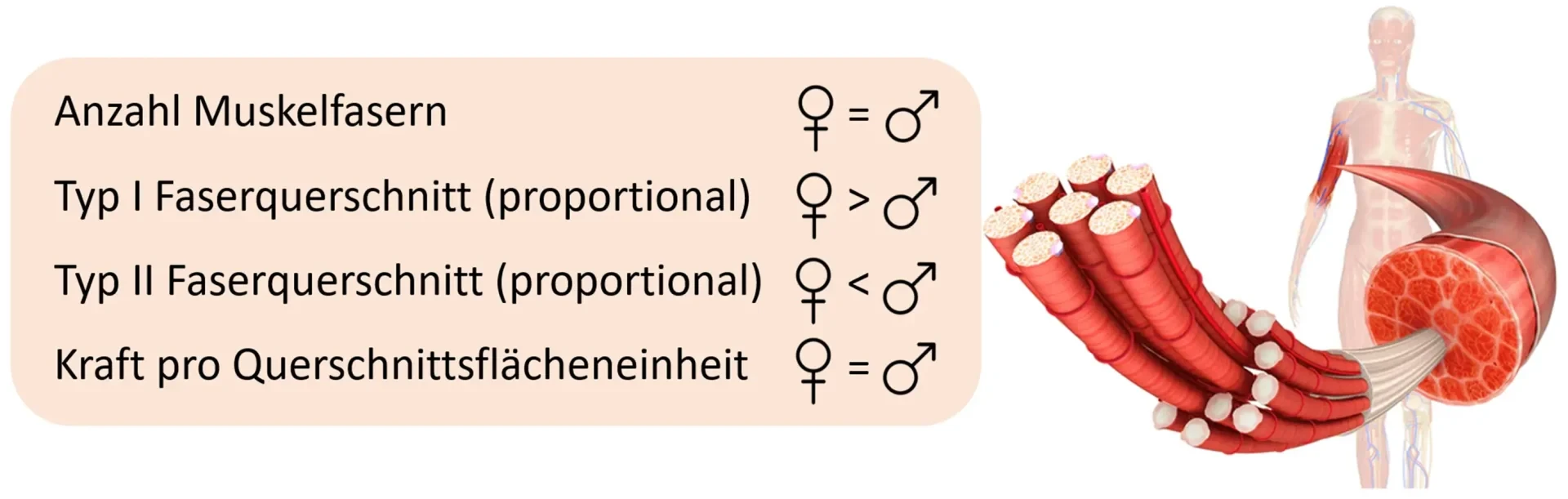

Männer und Frauen unterscheiden sich hinsichtlich der Ausprägung ihrer Anteile der Typ I und Typ II Muskelfasern. Männer besitzen aufgrund der proportional erhöhten Typ II Faserquerschnittsfläche einen generell schnelleren Muskelphänotypa . Das ermöglicht ihnen eine generell grössere absolute Zunahme an Muskelmasse und -kraft. Bezogen auf das Körpergewicht oder das Ausgangsniveau zeigen beide Geschlechter jedoch vergleichbare Anpassungen an Krafttraining.1 (siehe Literatur, pdf)

Sportliche Leistungen, die von der Explosivkraft abhängen, fallen bei Frauen aufgrund ihres höheren Anteils an Typ I Fasern geringer aus. In kraftorientierten Sportarten scheint das sportartspezifische Leistungsniveau jedoch häufig einen stärkeren Einfluss auf die Muskelfaserverteilung zu haben als das Geschlecht.2

Langjährige Daten aus der Leistungsdiagnostik am BASPO in Magglingen zeigen, dass sich Athletinnen und Athleten derselben Sportart in der relativen Maximalkraft der unteren Extremitäten kaum unterscheiden. Bei der Explosivkraft schneiden Athleten jedoch klar besser ab. Im Bereich der oberen Extremitäten bestehen allgemein deutlichere Unterschiede zwischen den Geschlechtern.3

Effekte der weiblichen Geschlechtshormone auf die Wirkungsweise von Krafttrainingsreizen

Ein überproportional hoher Anstieg der Testosteronkonzentration bei Männern ab der Pubertät gilt als ausschlaggebender Faktor für die rapide Entwicklung geschlechtsspezifischer Leistungsunterschiede.1 Die hormonelle Wirkung wird jedoch nicht allein durch die Hormonmenge bestimmt, sondern auch durch das interhormonelle Verhältnis und deren Interaktion.4 Ob durch Krafttraining induzierte akute Hormonreaktionen einen Einfluss auf das Auslösen eines Hypertrophiesignals und die Steigerung der Muskelkraft haben, ist aus wissenschaftlicher Sicht aktuell aber noch unklar.5

Bei Frauen optimiert eine erhöhte Östrogenkonzentration gegen Ende der ersten Zyklushälfte und ein zusätzlicher Testosteronanstieg rund um den Eisprung das anabole Milieu. In der zweiten Zyklushälfte hingegen wirkt der starke Anstieg von Progesteron hemmend auf das anabole Milieu, wodurch die Proliferation von Satellitenzellenb tendenziell reduziert wird.4

In den einzelnen Zyklusphasen ist bis anhin aber keine unterschiedliche Ausprägung der Proteinsynthese messbar, weder in Ruhe noch unmittelbar nach Krafttrainingsreizen.6,7 Für Anpassungsprozesse scheinen viel mehr mechanische Reize, die Aktivierung von Satellitenzellen und intrazellulären Signalwegen sowie lokale Wachstumsfaktoren entscheidend zu sein.8

Wirkungsweise von Krafttraining in Abhängigkeit des Implementierungszeitpunkts

Betrachtet man das biologische Alter, so sind Mädchen den Jungen im Durchschnitt etwa zwei Jahre voraus. Da strukturiertes Krafttraining im Nachwuchsbereich typischerweise mit 13 Jahren beginnt, verpassen viele Mädchen im Vergleich zu Jungen bereits eine günstige Phase erhöhter Anpassungsbereitschaft.9 In Bezug auf langfristig optimierte Hypertrophieanpassungen führt ein entsprechend frühzeitiger Start mit Krafttraining vermutlich zu einer nachhaltig erhöhten allgemeinen Wirksamkeit.10 Der bis zum Ende der Adoleszenz zu 80 -90 % abgeschlossene Aufbau der Knochenmasse würde in der Folge durch konstant höhere mechanische Belastung stark gefördert.11 Dies unterstützt die grundsätzliche präventive Wirkung von Krafttraining zur Erlangung einer erhöhten Robustheit zusätzlich.12

«Krafttraining ist für mich die Basis von allem und erlaubt mir, dass ich überhaupt regelmässig laufen kann und gesund bleibe!»

Lilly Nägeli, Mittelstreckenläuferin

Geschlechtsspezifisches Training oder doch allgemein gültige Trainingsprinzipien?

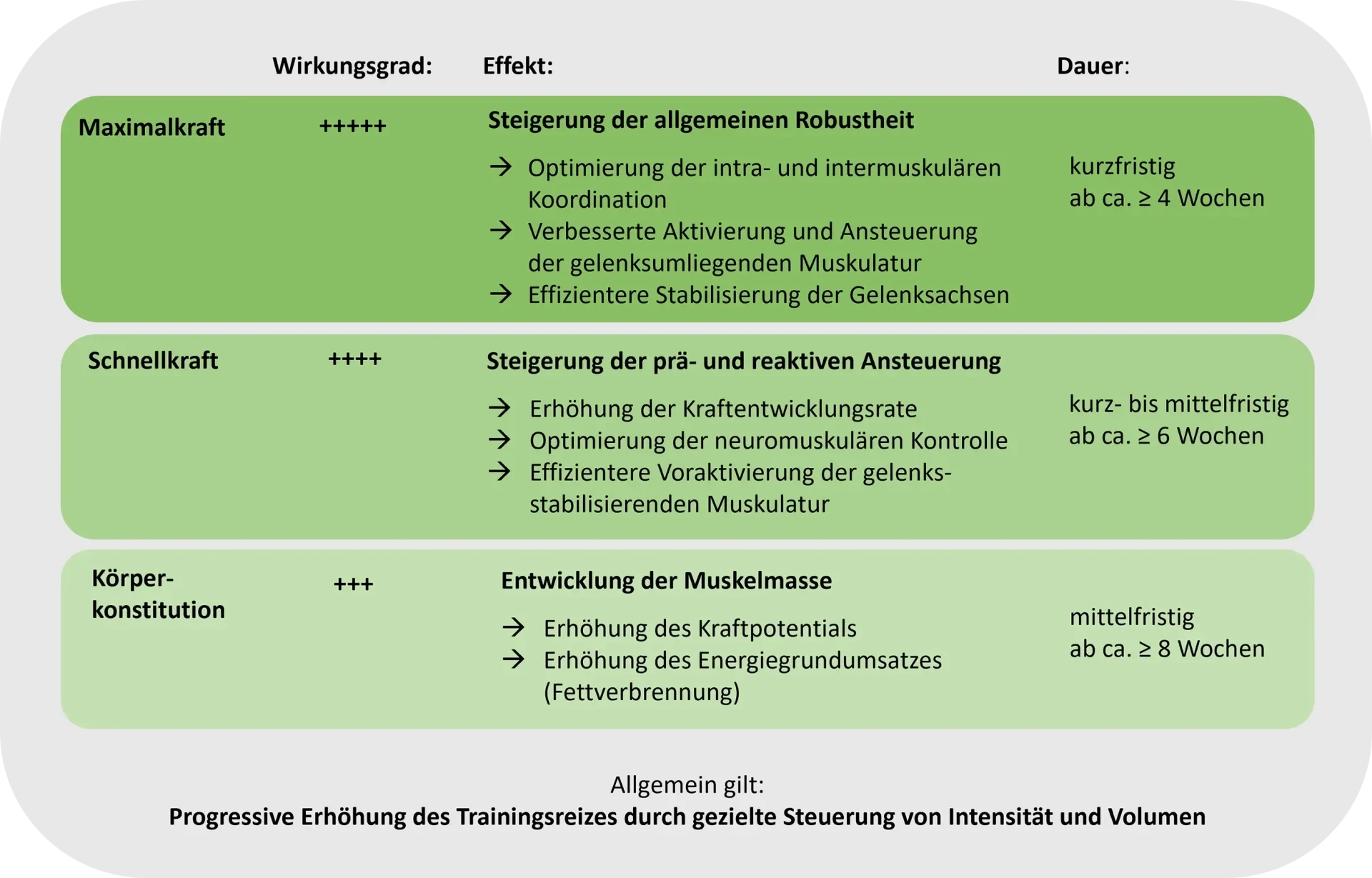

Neuromuskuläre und morphologische Anpassungen nach Krafttrainingsreizen erfolgen grösstenteils geschlechtsunabhängig, wenn sie relativ zum Körpergewicht gemessen werden.13 Sie basieren in erster Linie auf einer effizienteren Rekrutierung und erhöhten Feuerungsrate motorischer Einheiten. Initial führen folglich vor allem Veränderungen auf rein neuronaler Ebene zu höheren Kraftleistungen.4,8

Da Frauen und Männer eine vergleichbare neuronale Erregbarkeit zeigen, treten auch ähnliche zelluläre Anpassungen auf.1 Für die Trainingsplanung sollten daher vor allem individuelle Ziele, Voraussetzungen und beeinflussbare Faktoren berücksichtigt werden (vgl. Abb. 2).

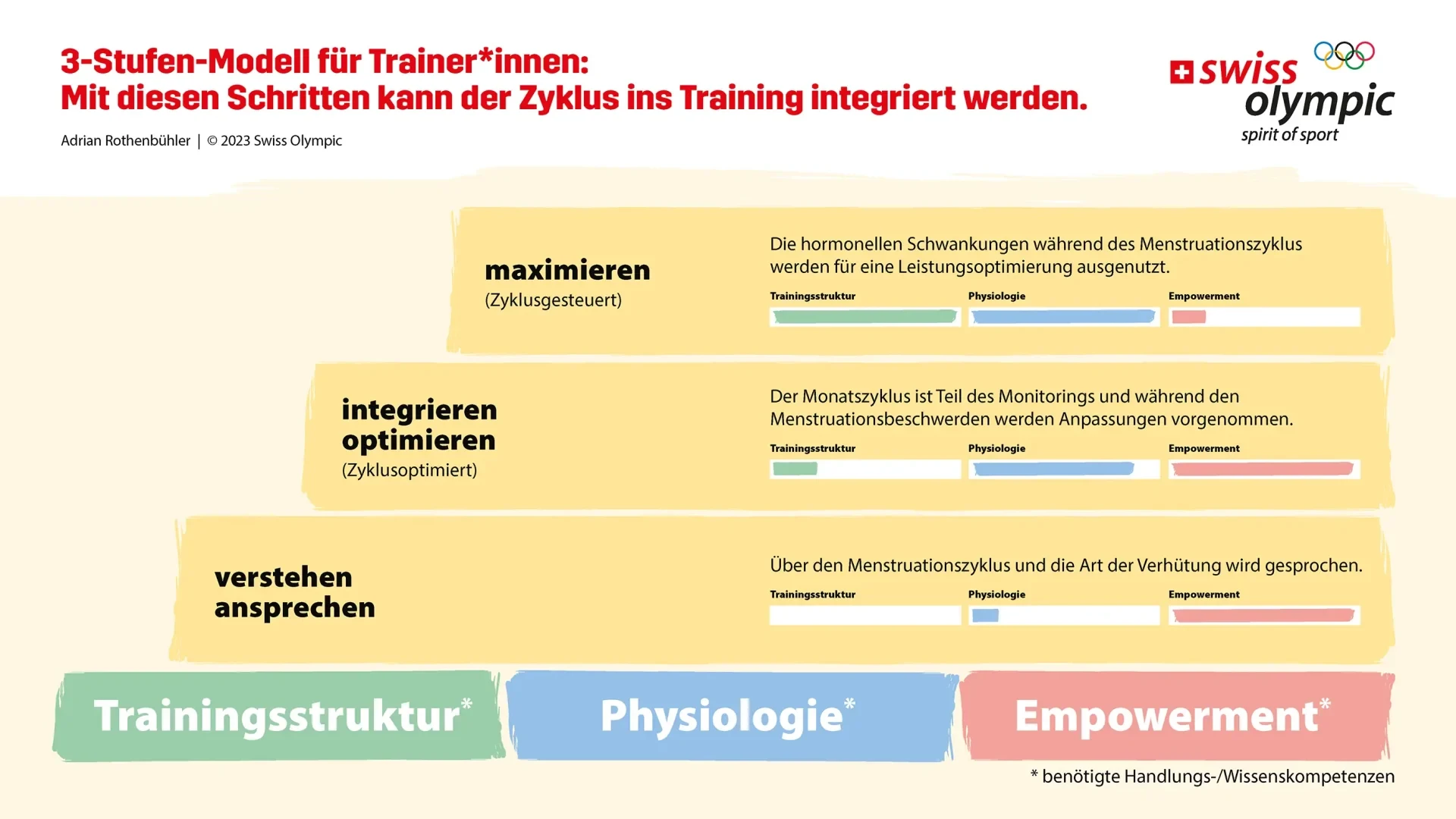

Mythos zyklusgesteuertes Training

Aktuell gibt es nicht ausreichend evidenzbasierte Erkenntnisse, die für ein zyklusgesteuertes Krafttraining sprechen.14 Einzelne Studien zeigen jedoch, dass sich eine erhöhte Krafttrainingsfrequenz in der ersten Zyklushälfte positiv auf den Kraft- und Muskelaufbau auswirken kann.15,16 Die Qualität der vorhandenen Studien ist aber insgesamt schwach, insbesondere aufgrund unzureichender Stichprobengrössen sowie fehlender oder vager Erfassung und Identifikation der tatsächlichen Zyklusphasen. Interindividuelle Unterschiede von Frau zu Frau sowie intraindividuelle Unterschiede von Zyklus zu Zyklus erschweren standardisierbare Studienprotokolle zusätzlich.14

Die subjektive psychologische und physiologische Wahrnehmung von hormonellen Schwankungen muss hingegen unbedingt berücksichtigt werden. Dasselbe gilt in Bezug auf prämenstruelle Symptome und menstruationsbedingte Schmerzen. Diese zyklusassoziierten Beeinträchtigungen, die die Trainingsbereitschaft durchaus reduzieren können, sollen zyklusoptimiert zur Autoregulation des Trainings genutzt werden. Die nur schwer ermittelbare, oft vage abschätzbare hormonelle Situation darf zurzeit, aufgrund der noch fehlenden Datenlage keine übergeordnete Rolle einnehmen.17,18

«Zyklusoptimiert… dies ist mein Ansatz. Auf dem Weg zu einem individualisierten Trainingsplan, erfassen wir Athletinnen und Athleten ganzheitlich, um gezielte, effektive Trainingsreize abzuleiten. Gerade im Krafttraining erfordert dies eine strukturierte Steuerung von Umfang und Intensität. Die individuelle Ausprägung des Zyklus bildet eine zusätzliche Optimierungschance.»

Adrian Rothenbühler, Trainer und Mitarbeiter der Trainerbildung Schweiz

Kombinierte hormonelle Kontrazeptiva und Kraftentwicklung

Die Einnahme kombinierter hormoneller Kontrazeptiva wurde lange Zeit mit einer negativen Wirkung auf kraftrelevante Parameter assoziiert, da sie androgene Mechanismen herunterreguliert.19 Diese Art der Kontrazeptiva zeigen jedoch keine eindeutige Beeinflussung der Muskelproteinsynthese und Kraftentwicklung. Durch gezielten Einsatz hormoneller Kontrazeptiva können individuelle zyklusbedingte Beschwerden stabilisiert werden und in der Folge auch die Trainingsbereitschaft und Reizwirksamkeit beim Krafttraining optimiert werden. 6,20,21

Ermüdung und Erholung des weiblichen Organismus

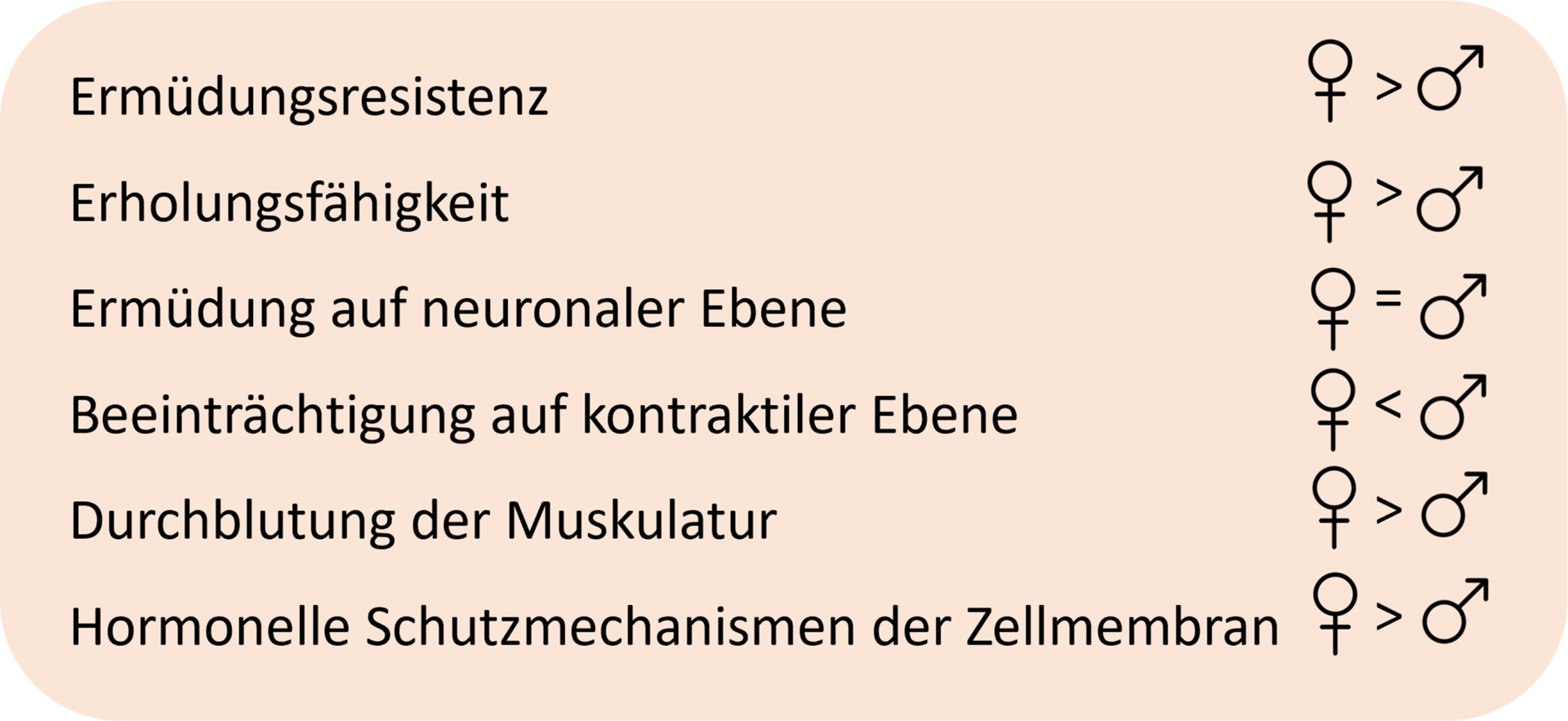

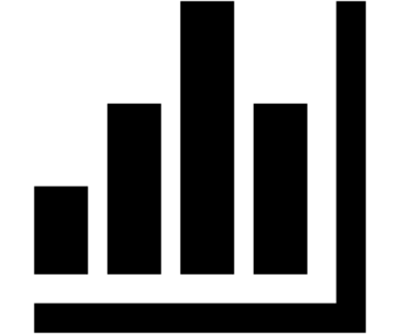

Die unterschiedliche Ermüdungsresistenz von Männern und Frauen ist in Bezug auf einzelne Muskelgruppen sehr variabel und teilweise inexistent.22 Die in Abbildung 4 dargestellten geschlechtsspezifischen Unterschiede fallen in Abhängigkeit der Kontraktionsform und Art der Spannungsdauer (anhaltend vs. intermittierend) ebenfalls unterschiedlich stark aus.23

Bei Intensitäten von >80% 1RM sowie beim Vergleich von Frauen und Männern mit identischem relativem Kraftniveau reduzieren sich geschlechtsspezifische Abweichungen allgemein. In Bezug auf die interseriellen Pausen, das intrasessionelle Volumen sowie die allgemeine Reizdichte kann eine geschlechtsspezifische Trainingsprogrammierung und -planung jedoch sinnvoll sein.3

Handlungsempfehlungen für die Praxis

1. Umsetzung allgemeingültiger Trainingsprinzipien

Athletinnen profitieren gleichermassen von Krafttraining wie Athleten. Grundlage jeder Trainingsplanung sind individuelle Ziele und Voraussetzungen sowie trainingsrelevante Wirkfaktoren, nicht das Geschlecht.

2. Frühzeitige Implementierung von strukturiertem Krafttraining

Spätestens ab dem Eintritt in die Pubertät sind strukturierte Krafttrainingsprogramme Pflicht. Sie fördern die neuromuskuläre Kapazität, die Knochenqualität und damit direkt die sportartspezifische Leistungsfähigkeit.

3. Berücksichtigung des Menstruationszyklus nach Augenmass

Zyklusbedingte Stimmungsschwankungen und Schmerzen sollen gezielt zur individuellen Trainingsregulation genutzt werden. Im Trainingskontext sollte insbesondere ein gesunder und regelmässiger Zyklus angestrebt werden. Dieser gilt als Grundlage für eine effektive Reizsetzung und Belastungssteuerung.

4. Erholungs- und Belastungssteuerung

Athletinnen weisen in der Regel eine erhöhte Ermüdungsresistenz auf und benötigen weniger Erholungszeit als Athleten. Folglich tolerieren sie Trainingsserien nahe dem Muskelversagen besser und können phasenweise mit einem erhöhten Trainingsserienvolumen belastet werden.

5. Präventive Krafttrainingsstrategien

Während der Wachstumsphase in der Jugend weisen Athletinnen eine erhöhte Verletzungsanfälligkeit auf. Folglich sind präventive Strategien in Form von gezielten Krafttrainingsprogrammen frühzeitig und nachhaltig orientiert umzusetzen. Die Steigerung der Maximalkraft sowie der allgemeinen neuromuskulären Fähigkeiten zeigt sich dabei als äusserst effektiv.

6. Einnahme Kontrazeptiva

Neben dem verhütenden Effekt kann die Unterdrückung des Eisprungs über ein Verhütungsmittel zyklusbedingte Beschwerden wie Schmerzen oder Stimmungsschwankungen lindern und so zu mehr Tagen mit subjektiv höherer Leistungsfähigkeit führen. Die Wahl der Verhütungsmethode sollte individuell und bedarfsorientiert erfolgen. Eine Beratung durch eine gynäkologische Fachperson ist empfehlenswert.

«Qualitativ hochstehendes Krafttraining während der Vorbereitungs- und Wettkampfphase hilft mir meine Schwünge kompromisslos und mit grossem Selbstvertrauen fahren zu können.»

Wendy Holdener, Skirennfahrerin

Fazit

Eine sorgfältige Analyse und Einordnung des aktuellen Forschungsstands zeigt, dass die grundlegenden Trainingsprinzipien von Krafttraining bislang geschlechtsunabhängig gültig sind. Durch systematisches Krafttraining kann bei Athletinnen eine hohe Reizwirksamkeit erzielt werden. Die Ausprägung dieser Reizwirksamkeit hängt von der gezielten Berücksichtigung individueller Faktoren ab, die durch hormonelle Schwankungen beeinflusst werden können. Um geschlechtsspezifische Unterschiede im Trainingsprozess künftig noch gezielter berücksichtigen zu können, ist weitere qualitativ hochwertige Forschung erforderlich.

Glossar

a) Muskelphänotyp: Die Zusammensetzung der Muskelfasertypen, das Stoffwechselprofil sowie die funktionellen Eigenschaften eines Muskels, welche durch genetische Faktoren und Training beeinflusst werden.

b) Proliferation von Satellitenzellen: Vermehrung der Muskelstammzellen durch Zellteilung nach einem Trainingsreiz oder einer Muskelschädigung. Dieser Prozess ist entscheidend für das Muskelwachstum und die Regeneration.

Präsentation

- Athletinnen im Krafttraining (pdf) | Jan Seiler, Rahel Heynen, Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen EHSM

Podcasts

- «smartHER – the women’s sportcast». Ep. 41: Die Menstruation als Kompass für Gesundheit der Athletinnen | Petra Platen

- Breaking Fitness Myths: Women’s Health, Hormones & Muscle Growth Lifting Lindsay’s More Than Fitness | Dr. Lauren Colenso-Semple (Spotify)

- Strength Training for Women: Hormones Aren’t Your Enemy | with Dr. Lauren Colenso-Semple – YouTube

Literatur

- Quellen und Literatur (pdf)