Die Kraft der Gegensätze: Warum Erfolge beide Pole brauchen

Lieber langfristig denken oder eben doch kurzfristig handeln? Ist Innovation ohne Tradition überhaupt sinnvoll? Und wie vereinen sich Erfahrung und Evidenz? An der Magglinger Trainertagung im vergangenen Herbst wurde deutlich, dass Erfolg nicht in Extremen liegt, sondern im Zusammenspiel beider Pole. Denn nur wer als Trainerin oder Trainer Brücken schlägt, bleibt dauerhaft erfolgreich.

Autor: Philipp Schütz, Verantwortlicher Aus- und Weiterbildung Stufe Leistungssport

Inhalt

Trainerinnen und Trainer werden in der Ausübung ihres Jobs tagtäglich vor neue Fragen und Herausforderungen gestellt. Oft bewegen sie sich dabei in Spannungsfeldern. Drei von diesen Dilemmas standen an der diesjährigen Magglinger Trainertagung 2024 im Fokus.

Erfolg durch Balance: Warum es Innovation und Tradition benötigt

Keynote-Speaker Mars Aeschlimann nennt sich Unternehmer im Herzen, professioneller Erfinder und visionärer Optimist. An der Magglinger Trainertagung 2024 hat er das Spannungsfeld zwischen Innovation und Tradition beleuchtet und Einblicke geboten, wie beide Konzepte miteinander verknüpft werden können, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Dies kann im Alltag zu einem «sowohl als auch» führen, das Synergien schafft und innovative Praktiken auf stabilen, bewährten Grundlagen aufbaut.

Die Rolle der Tradition im Innovationsprozess

Der Vorstandsvorsitzende von Creaholic, einer Innovationsfabrik, weist auf die Bedeutung der Tradition hin, wie etwa auf den Erhalt bewährter Methoden und Werte. Diese schaffen Stabilität und geben Orientierung in einem sich ständig verändernden Umfeld. Aeschlimann betont, dass eine tief verwurzelte Tradition nicht zwangsläufig Innovationen im Weg stehen muss, sondern eine Grundlage bieten kann, auf der neue Ideen sicher getestet und angewendet werden können.

Das Innovationsparadoxon

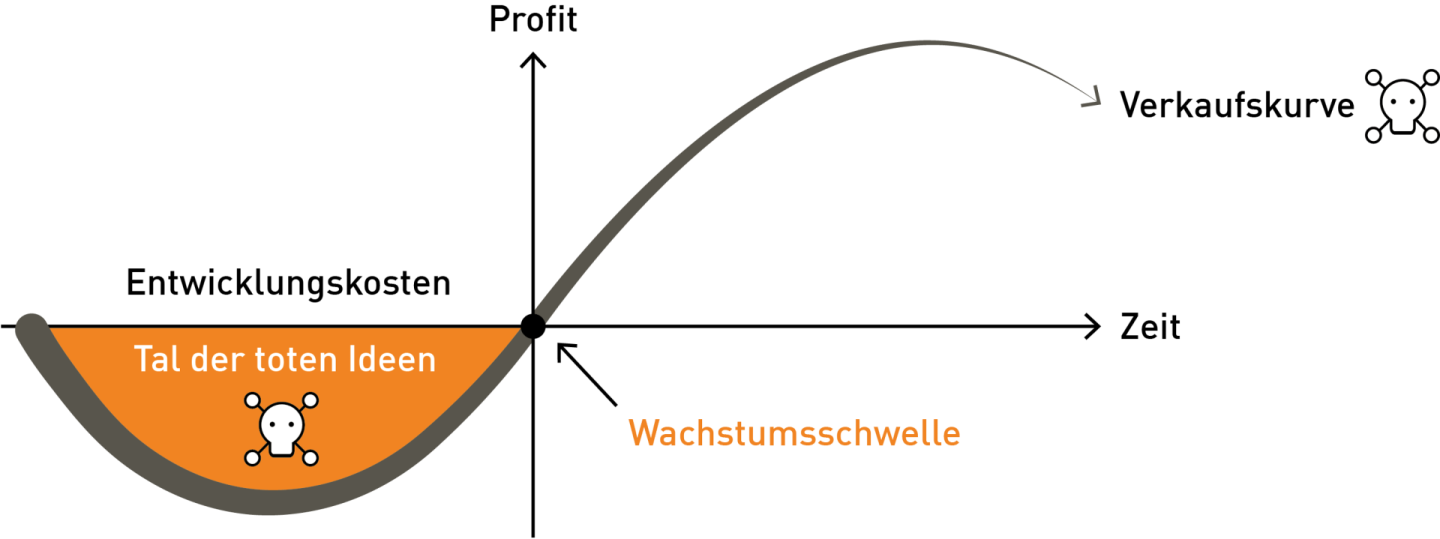

Aeschlimann spricht vom «Innovationsparadoxon», das beschreibt, wie schwierig es oft sei, Innovationen voranzutreiben, obwohl man sich genau das wünsche. Trotz des Bedürfnisses nach Fortschritt könne die tatsächliche Implementierung innovativer Konzepte anfangs kostenintensiv, zeitaufwändig und risikobehaftet sein. Viele Ideen würden im sogenannten «Tal der toten Ideen» sterben, bevor sie überhaupt richtig zur Entfaltung kämen, so Aeschlimann. Ein zentraler Aspekt erfolgreicher Innovation sei daher die Resilienz und die Bereitschaft, aus Misserfolgen zu lernen und Hindernisse in Chancen zu verwandeln.

Mars Aeschlimann hebt neun Prinzipien hervor, die Innovationsprozesse fördern:

- Wissende wissen nichts: Offenheit für kontinuierliches Lernen ist entscheidend. Wissen entwickelt sich ständig weiter, und das Verlassen auf bestehendes Wissen allein kann zu Selbstzufriedenheit führen.

- Benchmark nicht überschätzen: Sich nur an Branchenstandards zu orientieren kann täuschen. Trainerinnen und Trainer sollten sich ermutigt fühlen, kreative Wege zu gehen, die sich vielleicht abseits der Norm bewegen.

- Liebe für extreme Bedingungen: Herausforderungen sollten nicht als Bedrohung, sondern als Möglichkeit zur Verbesserung gesehen werden.

- Grosse Hürden in Vorteile verwandeln: Hindernisse können innovative Lösungen hervorbringen und den Fortschritt vorantreiben.

- Ungewöhnliche Wege finden: Kreativität zeigt sich oft in unkonventionellen Ideen und Methoden.

- Sich von der Muse küssen lassen: Inspiration in der Ruhe, der Umgebung oder im Austausch mit anderen suchen.

- Nicht zielen ist auch ein Fehlschuss: Mut zur Entscheidung und zur Aktion ist essenziell.

- Träume teilen und umsetzen: Visionen und Ideen werden stärker, wenn sie geteilt und gemeinsam verwirklicht werden.

- Wolf oder Hund – das Mindset definieren: Das eigene Denken und die eigene Rolle klar definieren – lieber unabhängig und mutig wie ein Wolf agieren oder in der geschützten Gemeinschaft wie ein Hund leben?

Tradition vs. Innovation: Handlungsempfehlungen für Trainerinnen und Trainer

- Tradition bewahren, aber hinterfragen: Bewährtes nutzen und dessen Relevanz regelmässig prüfen.

- Mut zur Innovation: Bereit sein, auch gegen Widerstände Neues auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen.

- Kreative Freiräume schaffen: Eine Kultur fördern, die unkonventionelle Ideen willkommen heisst.

- Netzwerken: Sich mit anderen austauschen, um neue Perspektiven zu gewinnen.

- Entscheidungen bewusst treffen: Abwägen, wann Unabhängigkeit (Wolf) und wann Kooperation (Hund) sinnvoll ist.

Zwischen Evidenz und Erfahrung: Wie Trainer/-innen Gegensätze meistern

Dominik Eder und Philip Klöckl von strykerlabs (datenbasierte Lösungen für Fussballvereine) haben das Spannungsfeld zwischen Evidenz (wissenschaftlicher Beweis) und Erfahrung (praktisches Wissen) in der Trainingssteuerung untersucht und aufgezeigt, wie sich beide Ansätze synergetisch kombinieren lassen. Ziel sei es, evidenzbasierte Daten und die Erfahrung der Trainer/-innen zu vereinen, um optimale Entscheidungen im Trainingsprozess zu treffen.

Entscheidungsfindung in der Trainingssteuerung

Daten und Analysen spielten im modernen Hochleistungssport eine zentrale Rolle, so Eder und Klöckl. Entscheidungen basierten zunehmend auf Leistungs- und Belastungsdaten, die z.B. über Sensoren erfasst und analysiert würden: «Diese Informationen helfen dabei, personalisierte Trainingspläne zu entwickeln, die körperliche Anforderungen und individuelle Bedürfnisse der Athletinnen und Athleten berücksichtigen».

Die Rolle von Evidenz und Erfahrung

Eder und Klöckl betonen, dass Evidenz allein keine vollständigen Antworten liefert. Die Erfahrung bleibt unverzichtbar, um evidenzbasierte Daten situationsgerecht anzuwenden. So entsteht ein «Sowohl-als-auch»-Ansatz, bei dem wissenschaftliche Methoden und praktische Erfahrung verschmelzen. Erfahrene Trainer/-innen können Daten in Echtzeit interpretieren und flexibel ins Training integrieren.

Integration von künstlicher Intelligenz und Standardisierung

Eder und Klöckl sehen Potenzial in der Integration von KI, um standardisierbare Prozesse wie Datenerhebung und -analyse zu automatisieren. So würden Trainer/-innen Zeit gewinnen, die sie für die Arbeit mit Athletinnen und Athleten einsetzen und in Echtzeit auf Veränderungen reagieren können.

Evidenz vs. Experience: Handlungsempfehlungen für Trainerinnen und Trainer

- Daten als Entscheidungsgrundlage: Wissenschaftliche Daten schaffen eine objektive Basis und helfen, Training und Belastung gezielt zu steuern.

- Erfahrung als Kontext: Erfahrung nutzen, um Daten individuell auszuwerten und sie nicht isoliert zu betrachten.

- KI für Automatisierung: Standardisierte Prozesse automatisieren, um mehr Zeit für direkte Arbeit mit Athletinnen und Athleten zu gewinnen.

- Fortlaufendes Lernen: Für neue Erkenntnisse offenbleiben. Lernen, Daten kontinuierlich besser zu nutzen.

- Balance zwischen Evidenz und Erfahrung: Evidenz bildet die Grundlage, Erfahrung fungiert als Filter – diese Balance stärkt sowohl Training/Wettkampf als auch das Vertrauen sowie die Motivation der Athlet/-innen.

Kurzfristige Lösungen und langfristige Visionen: Was wirklich zählt im Sport

Der dritte Keynote-Speaker, Hansruedi Müller (emeritierter Professor der Universität Bern) beleuchtete das Spannungsfeld zwischen langfristigem und kurzfristigem Denken im Sport, mit Schwerpunkt auf nachhaltiger Entwicklung für Sportveranstaltungen, Verbände und Karrieren.

Müller definiert Nachhaltigkeit als Prozess zur Steigerung von Wohlstand und Lebensqualität ohne Umweltbelastung und spricht von «Enkelverträglichkeit»: Entscheidungen von heute sollten kommende Generationen nicht belasten.

Nachhaltige Athlet/-innen-Karriere

Eine nachhaltige Karriere bedeutet für Müller, dass Sportlerinnen und Sportler physisch und mental gesund blieben, finanzielle Stabilität erreichten und gesellschaftlich integriert seien. Investitionen in das sogenannte «Sportkapital» – also Zeit und Ressourcen, die in sportliche Erfolge fliessen – brächten nachhaltige Vorteile. Man wisse, dass ehemalige Leistungssportler/-innen tendenziell beruflich erfolgreich seien, da sie von im Sport entwickelten Fähigkeiten und Netzwerken profitierten.

Kurz- vs. Langfristigkeit: Handlungsempfehlungen für Trainerinnen und Trainer

- Langfristige Ziele setzen: Entscheidungen sollten nachhaltige Perspektiven verfolgen.

- Messbare Indikatoren etablieren: Definieren Sie Kennzahlen für Gesundheit, Integration und finanzielle Stabilität.

- Selbstverantwortung fördern: Verantwortungsbewusstsein gegenüber Umwelt und Wohlbefinden entwickeln.

- Karriereplanung unterstützen: Sportliche und berufliche Planung vereinen.

- Soziale Erlebnisse integrieren: Langfristige Motivation entsteht auch durch soziale Aktivitäten.

Dass im Leistungs- und Spitzensport aber auch kurzfristige Massnahmen durchaus ihren Platz haben dürfen, illustrieren folgende Schlüsselpunkte aus der gemeinsamen Diskussion:

- Schnelle Leistungssteigerung und Motivation: Kurzfristige Erfolge, wie Turniersiege oder persönliche Rekorde, steigern sofort die Motivation und das Vertrauen der Athlet/-innen in ihre Fähigkeiten. Sie bieten direkte Belohnungen, die Engagement und Arbeitsbereitschaft wiederum fördern.

- Sichtbarkeit und Finanzierung: Im Spitzensport sind kurzfristige Erfolge oft entscheidend für das Gewinnen von Sponsoren, mediale Aufmerksamkeit und finanzielle Unterstützung. Erfolge bei Wettbewerben fördern die Karriere und ermöglichen Zugang zu besseren Ressourcen und Betreuung.

- Anpassung und Flexibilität: Kurzfristige Ziele erlauben es Trainer/-innen und Athlet/-innen, schnell auf aktuelle Bedingungen wie Gegnerform oder neue Wettkampfanforderungen zu reagieren. Solche Erfolge zeigen die Wirksamkeit des Trainings und ermöglichen gezielte Anpassungen für optimale Leistungen im nächsten Wettkampf.

Mehr dazu

Athletik – Trainingsplanung: Langfristig entwickeln – kurzfristig performen

Bei jungen Athletinnen und Athleten im Nachwuchsleistungssport sollte durch eine geschickte Trainingsplanung die Physis langfristig entwickelt werden, ohne den Fokus zu stark auf die Wettkampfresultate zu legen. Durch die Zunahme des Wettkampfangebots im Nachwuchsbereich werden von diesen aber schon in jungen Jahren Leistungen auf hohem Niveau verlangt. Nicht zuletzt auch wegen den vorherrschenden Selektionsprozessen durch Verbände und Vereine. Ist es überhaupt möglich eine Athletin, einen Athleten in der Physis langfristig zu entwickeln und gleichzeitig kurzfristig performen zu lassen?