…über das Programmieren

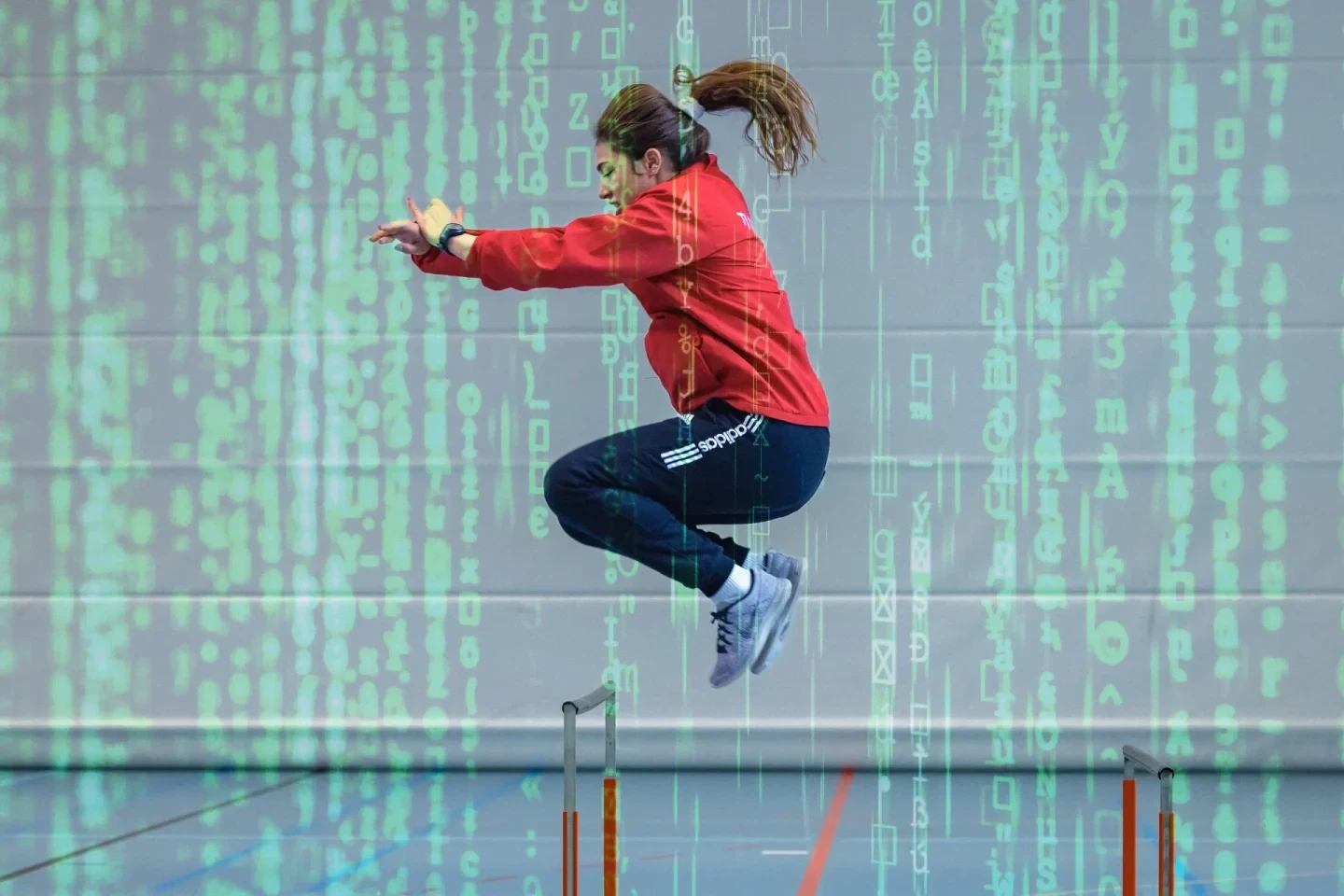

Wiederholungen mit Wirkung – oder warum falsche Programme problematisch sein können: Gerade im athletischen Training spielen Wiederholungen und Serien, also das bewusste Repetieren von Bewegungsabläufen, eine zentrale Rolle. Doch was passiert, wenn sich aus diesen Wiederholungen ungünstige Muster entwickeln, sprich: ineffiziente oder sogar kontraproduktive Bewegungsprogramme?

Autor: Adrian Rothenbühler, Verantwortlicher Fachbereich Athletik. Trainerbildung Schweiz

Inhalte

…Programmieren ist ein Prozess, bei dem eine Reihe von Anweisungen erstellt werden, die einem Computer sagen, wie er eine Aufgabe ausführen soll…

Grundlagen des Programmierens

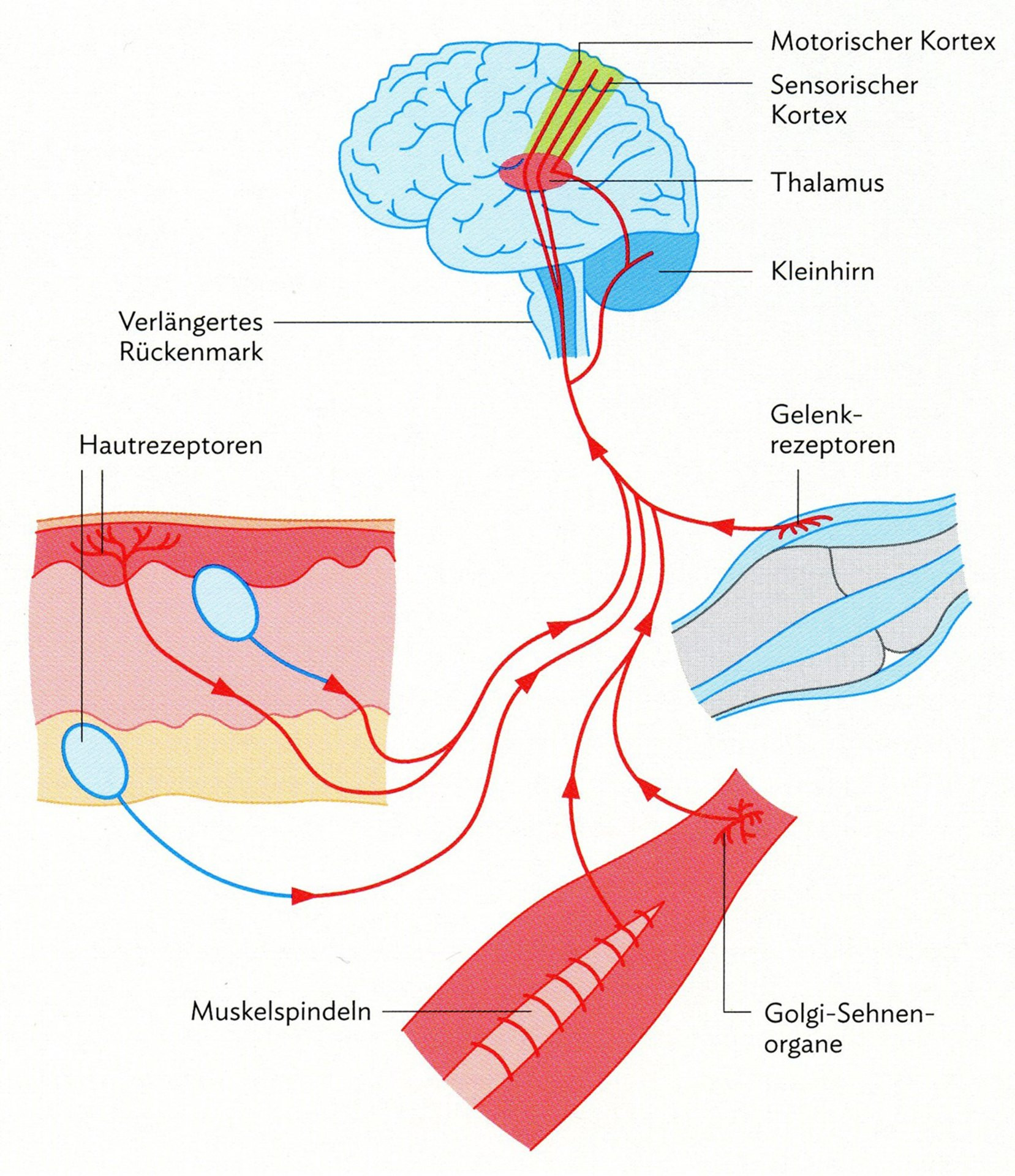

Wer Bewegungsprogramme wirksam gestalten will, muss das Nervensystem verstehen. Zwei Elemente sind bei der «Programmierung» zentral: die Reizverarbeitung und der Dehnungs-Verkürzungs-Zyklus – besonders bei Anforderungen wie Schnelligkeit oder Explosivität.

Wie das Nervensystem Reize verarbeitet, entscheidet über den Aufbau von Athletikübungen und deren Wirkung in der Zielbewegung.

Der Reflexbogen – Reizverarbeitung im Nervensystem

Das Nervensystem verarbeitet sensorische Informationen in mehreren Schritten: Dieses Prinzip liegt jeder Bewegung zugrunde. Diese Abläufe bilden die Basis für effektives Training.

- Reizaufnahme: Ein physikalischer oder chemischer Reiz wird durch spezialisierte Sinneszellen (Rezeptoren) aufgenommen.

- Reizumwandlung: Diese Sinneszellen wandeln den Reiz in ein elektrisches Signal (Aktionspotenzial) um, das entlang der Nervenzellen weitergeleitet werden kann.

- Reizweiterleitung: Das Signal wird über Nervenbahnen (Dendriten, Axone, Synapsen)von Zelle zu Zelle weitergeleitet.

- Reizverarbeitung im ZNS: Im Zentralnervensystem ZNS (Gehirn und Rückenmark) werden die Informationen integriert, analysiert und bewertet.

- Reizinterpretation und Reaktion: Daraus resultiert eine Reaktion – z. B. eine Muskelkontraktion oder eine andere Bewegung.

Konsequenzen für das Training

Die Zielbewegung bestimmt den Trainingsaufbau – sowohl in technischer Hinsicht als auch in Bezug auf Bewegungsgeschwindigkeit.

Sie liefert den sensorischen Input (z. B. Reizart, -stärke, -dauer, -frequenz, Ort des Reizes, Zustand des Nervensystems, Umgebung) und den motorischen Output (z. B. Kraft, Koordination, Frequenzierung, Rekrutierung, Synchronisation). Trainingsübungen sollten sich an diesen Parametern orientieren. Nur so kann das Nervensystem passende Programme entwickeln – und ein wirksamer Transfer in die Sportpraxis stattfinden

Akkordeon

Kafka ist toll

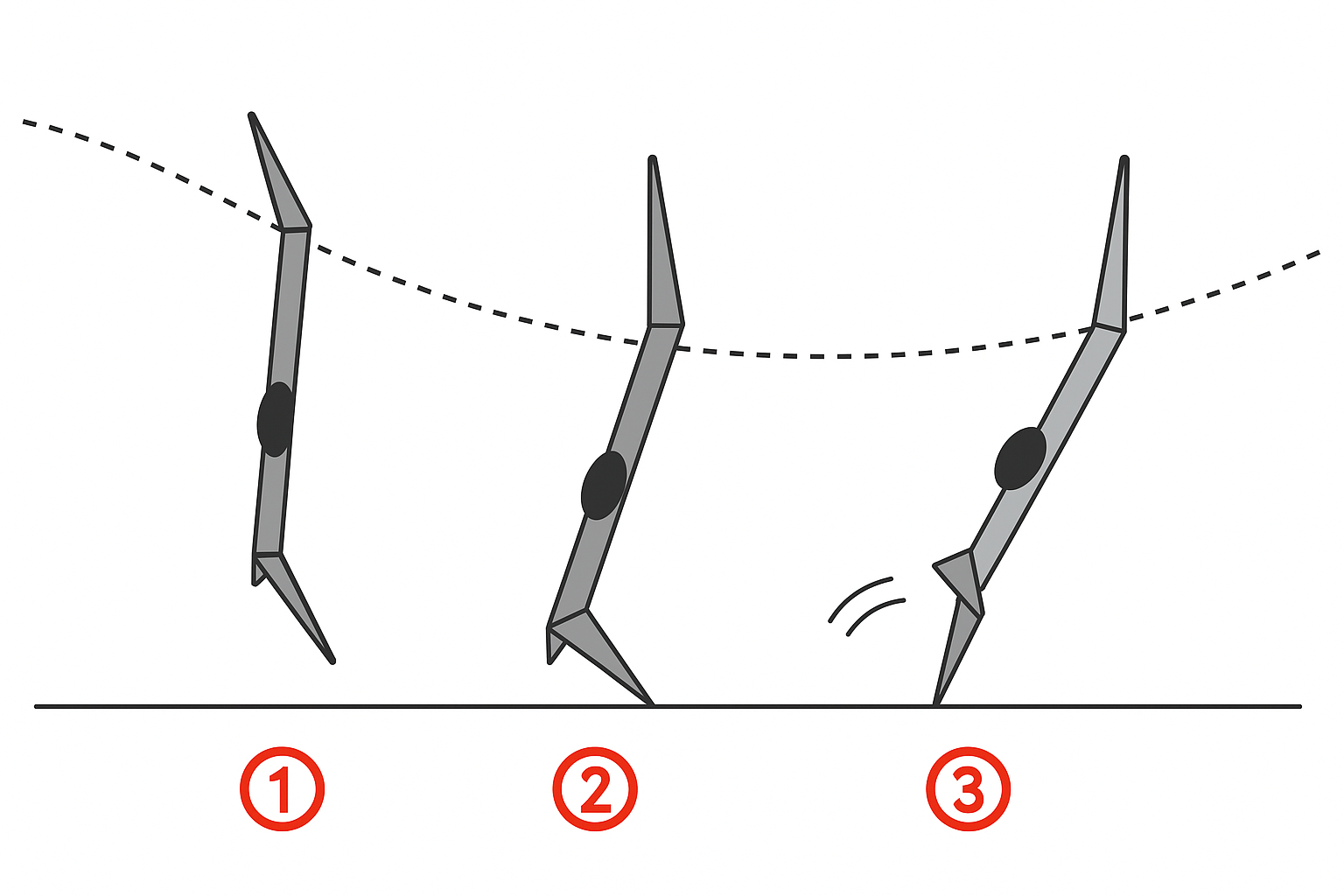

Der Dehnungsverkürzungszyklus DVZ

Der DVZ beschreibt die Muskelaktion, bei der eine aktive Muskeldehnung in eine aktive Muskelverkürzung übergeht. Durch die vorherige Dehnung wird Energie gespeichert, die bei der Verkürzung freigesetzt wird. Das führt zu einer effizienteren und kraftvolleren Bewegung.

- Vorinnervation: Sensorische Inputs lösen in der beteiligten Muskulatur eine Vorinnervation aus – als Schutz vor einem erahnten Impact und als initialer Widerstand gegen schnelle Dehnung.

- Dehnung (Exzentrik): Die schnelle Dehnung des Muskel-Sehnenkomplexes löst den «Streckreflex» aus.

- Verkürzung (Konzentrik): Die reflexbedingt verstärkte Innervation lässt die Streckmuskulatur kontrahieren und setzt die in Muskeln und Sehnen gespeicherte elastische Energie frei.

Konsequenzen für das Training

Der DVZ zeigt, wie Reize im Nervensystem übertragen werden: Ein sensorischer Input (z. B. die wahrgenommene Distanz zum Boden) löst eine Vorinnervation der beteiligten Muskulatur aus, die den optimalen Output ermöglicht. Verändert sich der Input (z. B. durch die Wahl der Unterlage), bleibt die gewünschte Vorinnervation aus – und damit auch der Zieloutput. Schmerzen, alte Verletzungen oder Unsicherheit können die Reizverarbeitung zusätzlich beeinträchtigen und den Trainings- sowie Leistungsprozess stören.

Wiederholungen mit Wirkung

Im athletischen Training ist die Anzahl der Wiederholungen zentral. Das Nervensystem – ein geniales, aber zugleich sensibles Input-Output-System – braucht viele Repetitionen, um Bewegungen zu perfektionieren. Häufige Wiederholungen formen und stärken neuronale Bahnen – die Grundlage für automatisierte, präzise Abläufe.

Doch Vorsicht: Werden diese Wiederholungen unter fehlerhaften Bedingungen durchgeführt, prägt sich das Nervensystem falsche Bewegungsmuster ein. Die Folge: ungünstige motorische Programme, die langfristig die sportartspezifische Leistung beeinträchtigen.

Gerade das sportartunspezifische athletische Training spielt hier eine entscheidende Rolle: Es sollte so gestaltet sein, dass sensorischer Input und motorischer Output der angestrebten Zielbewegung berücksichtigt werden – ohne diese direkt zu imitieren.

Das bedeutet nicht, dass im Athletiktraining zwingend sportartspezifische Bewegungen nachgestellt werden müssen (z. B. im Krafttraining). Vielmehr sollte der Fokus auf der Reizqualität liegen:

- Input-Seite: Reizart, -stärke, -dauer, -frequenz, Ort des Reizes, Zustand des Nervensystems

- Output-Seite: Kraftentwicklung, Koordination, Synchronisation, Frequenzierung, Rekrutierung der beteiligten Muskulatur

Ein gezieltes Training dieser Parameter verbessert den funktionellen Transfer allgemeiner Übungen – auch ohne die Zielbewegung nachzubilden.

Programmieren, aber wie?

Die folgenden Beispiele veranschaulichen mögliche Zusammenhänge zwischen Input und Output in der Trainingspraxis.

Beispiel 1: Sprünge auf weicher Unterlage

Ausgangslage

Sprungübungen sind zentral im Training des DVZ. Ziel ist, aus der muskulären Voraktivierung – der Verkürzungsphase nach einer Dehnung – maximalen motorischen Output zu erzeugen. Entscheidend ist die Vorinnervation der beteiligten Muskulatur: Sie bereitet das neuromuskuläre System auf die Belastung vor.

Diese Vorinnervation ist jedoch kontextabhängig. Sprünge auf weichen Unterlagen verändern die Reizverarbeitung im Nervensystem – oft mit weniger effizienter Vorinnervation und entsprechend geringerem Output.

Häufen sich nun Sprünge unter diesen Bedingungen, gewöhnt sich das Nervensystem an dieses weniger effektive Muster. Es entsteht ein suboptimales motorisches Programm, das langfristig die Qualität von Schnellkraft- und Explosivbewegungen negativ beeinflussen kann.

Deshalb gilt:

Entscheidend ist nicht die Menge der Sprünge, sondern die Qualität der neuromuskulären Ansteuerung unter spezifischen Reizbedingungen. Nur so lässt sich das Potenzial des DVZ gezielt und nachhaltig entwickeln.

Konsequenzen

Eine präzise Dokumentation ist im Sprungtraining zentral – nicht nur der Anzahl, sondern auch der Art der Sprünge, insbesondere im Hinblick auf die Geschwindigkeit der Reizverarbeitung.

Reaktive Sprünge auf harten Unterlagen, die sehr schnelle Reizverarbeitung erfordern , setzen das neuromuskuläre System anders unter Spannung als Sprünge mit längeren Bodenkontaktzeiten – etwa auf weichen Unterlagen oder in langsameren Bewegungsprogrammen.

Im DVZ-Training sollten die Anteile dieser Sprungarten bewusst gesteuert werden. Eine Überzahl mit ungünstiger Vorinnervation – z. B. durch zu weiche Unterlagen oder zu lange Bodenkontaktzeiten – kann ein suboptimales motorisches Programm festigen und die Leistung langfristig hemmen.

Fazit:

Dokumentiere nicht nur die Anzahl der Sprünge, sondern auch die Art. Nur so lassen sich Reizqualität und -intensität gezielt steuern – und die gewünschten Anpassungen im neuromuskulären System auslösen.

Beispiel 2: Umkehrpunkte

Ausgangslage

In vielen explosiven Sportarten – vom Sprint über Sprungdisziplinen bis hin zu Richtungswechseln im Spielsport – sind schnelle Umkehrpunkte zentral: der rasche Wechsel von einer exzentrischen (bremsenden) zu einer konzentrischen (beschleunigenden) Muskelaktion.

Diese Bewegungsübergänge haben häufig eine vergleichbare Charakteristik: Je schneller und kontrollierter die exzentrische Phase abgebremst wird, desto mehr Potenzial steht für einen explosiven konzentrischen Impuls zur Verfügung. Genau in diesem Punkt entscheidet sich, ob ein Athlet oder eine Athletin die maximale Kraft und Geschwindigkeit abrufen kann – oder nicht. Für das Training heisst das: Übungen, die schnelle Umkehrpunkte gezielt fördern, gehören fest in die Trainingsplanung – mit besonderem Augenmerk auf Reizqualität, Bewegungstempo und neuromuskuläre Kontrolle.

Konsequenzen

Bei der Auswahl von Kraftübungen verdienen Umkehrpunkte innerhalb der Bewegung besondere Beachtung. Fehlen schnelle Wechsel von der exzentrischen zur konzentrischen Phase – etwa bei ausschliesslich langsam ausgeführten Übungen –, kann sich bei hohen Wiederholungszahlen ein ungünstiges Bewegungsprogramm festigen.

Warum?

Ohne gezielte Schulung schneller Umkehrpunkte lernt das Nervensystem, Bewegungen mit verlängerten Übergängen auszuführen – langsamer, weniger reaktiv, weniger explosiv. Für Athletinnen und Athleten in Sportarten mit hoher Schnellkraftanforderung kann das leistungshemmend wirken. Deshalb gilt:

Auch im Krafttraining eine ausgewogene Mischung wählen – mit bewusstem Einbau von Übungen, die schnelle Umkehrpunkte fordern und fördern. So bleibt der neuromuskuläre Reiz vielfältig und leistungsfördernd.

Beispiel 3: Technik am Beispiel «Schlitten stossen»

Ausgangslage

Das Stossen eines Gewichtsschlittens ist ein wirksames Mittel, um die spezifische Beschleunigungskraft zu verbessern. Entscheidend für die optimale Kraftübertragung sind zahlreiche technische Komponenten – vor allem über Füsse und Becken.

Wird diese Übung konsequent mit der nötigen Anzahl an Wiederholungen ausgeführt, ist eine positive Entwicklung der spezifischen Kraft sehr wahrscheinlich. Eine technisch ungünstige Ausführung birgt jedoch das Risiko, fehlerhafte Bewegungsmuster einzuprägen, die sich negativ auf die sportartspezifische Umsetzung auswirken – und die Leistungsentwicklung bremsen.

Konsequenzen

Bei Übungen mit einer gewissen sportartspezifischen Ausrichtung ist es unerlässlich, technische Aspekte kontinuierlich zu beachten und gegebenenfalls zu korrigieren.

Wird der Schlitten z.B. mit einer Hohlkreuzhaltung oder suboptimalem Fussaufsatz gestossen, können sich bei hoher Wiederholungszahl genau diese Fehler automatisieren – in Form eines ungünstigen Bewegungsprogramms.

Solche Programmfehler beeinträchtigen langfristig die technische Qualität und können sich im Wettkampf leistungsmindernd auswirken.

Beispiel 4: Geschwindigkeitsbarrieren

Ausgangslage

Im Schnelligkeitstraining werden Sprints nicht immer maximal ausgeführt. Häufig finden Laufprogramme mit verringerter Intensität oder mit Distanzen statt, bei denen es zu einem starken Geschwindigkeitsabfall kommt.

Solche submaximalen Läufe können eine Geschwindigkeitsbarriere begünstigen – oft verbunden mit einem suboptimalen Technikbild. Da diese Formen meist mit vielen Wiederholungen kombiniert sind, verfestigen sich ungünstige Bewegungsmuster. Die Folge: eine negative Programmierung. Fazit: Um eine optimale Entwicklung der Schnelligkeit zu gewährleisten, sollten Intensität, Distanz und Technik bei Sprintprogrammen sorgfältig gesteuert und überwacht werden.

Konsequenzen

Läufe mit nicht maximaler Intensität sind auch aus stoffwechselphysiologischer Sicht sinnvoll. Dabei ist es wichtig, wiederholt gezielt die maximale Sprintintensitäten anzustreben, um die schnellen neuromuskulären Programme optimal zu entwickeln.

Eine gründliche Dokumentation der Intensitäten ist dabei unerlässlich. Nur durch die gezielte Steuerung und Überwachung kann sichergestellt werden, dass maximale Belastungen ausreichend vertreten sind.

Zudem darf bei submaximalen Läufen die korrekte Umsetzung der gewünschten Technik nicht vernachlässigt werden – sonst verfestigen sich auch hier ineffiziente Bewegungsmuster.

Trainieren heisst programmieren

Im Computerwesen bedeutet Programmieren, eine Reihe von Anweisungen zu erstellen, die definieren, wie eine Aufgabe ausgeführt wird. Ähnlich beim Trainieren: Auch hier werden Bewegungsabläufe «programmiert» – basierend auf der Funktionsweise des Nervensystems.

Repetitionen sind dabei essenziell, denn sie unterstützen die Ausprägung dieser motorischen Programme. Bei der Trainingsplanung sollten wir uns stets bewusst machen, dass wir durch die gezielte Reizverarbeitung im Nervensystem günstige Programme fördern – und ungünstige vermeiden.

Das erfordert ein klares Verständnis des sensorischen Inputs (also der Informationen, die das Nervensystem aus der Bewegung erhält) und des motorischen Outputs (resultierende Muskelaktivität) der angestrebten Zielbewegung.

Auch im athletischen Training ist Coaching entscheidend – denn im Detail liegt das Potenzial für übertragbare Programme.

Alle Artikel der Serie

Athletik – Trainingsplanung Langfristig entwickeln – kurzfristig performen

Bei jungen Athletinnen und Athleten im Nachwuchsleistungssport sollte durch eine geschickte Trainingsplanung die Physis langfristig entwickelt werden, ohne den Fokus zu stark auf die Wettkampfresultate zu legen. Durch die Zunahme des Wettkampfangebots im Nachwuchsbereich werden von diesen aber schon in jungen Jahren Leistungen auf hohem Niveau verlangt. Nicht zuletzt auch wegen den vorherrschenden Selektionsprozessen durch Verbände und Vereine. Ist es überhaupt möglich eine Athletin, einen Athleten in der Physis langfristig zu entwickeln und gleichzeitig kurzfristig performen zu lassen? Bei jungen Athletinnen und Athleten im Nachwuchsleistungssport sollte durch eine geschickte Trainingsplanung die Physis langfristig…

Athletik – Trainingsplanung …über das Konstruieren

Durch geschicktes Entwickeln von Übungen und Kombinieren von unterschiedlichen Trainingsreizen, konstruieren wir im Trainingsprozess neue Leistungslevels. Gerade im Bereich der Trainingsintensität ist es entscheidend, was wir mit diesen Konstrukten machen. Darauf aufbauen? Oder einstürzen lassen? Dieser Beitrag vertieft die Gedankengänge der beiden ersten Artikel, in denen es um das langfristige Entwickeln und kurzfristige Performen sowie um das Entwickeln und Kombinieren von Zielübungen geht. Durch geschicktes Entwickeln von Übungen und Kombinieren von unterschiedlichen Trainingsreizen, konstruieren wir im Trainingsprozess neue…

Athletik – Trainingsplanung … über das Entwickeln und Kombinieren!

Damit Trainingsmassnahmen im Trainingsprozess grössere Effektivität erhalten, ist es sinnvoll, sich über Entwicklungsreihen und clevere Kombinationen von Übungen Gedanken zu machen. Durch das zielgerichtete Entwickeln von Übungen gelingt es uns die angestrebte Zielübung stufenweise auszubilden. Kombinieren wir dabei die gewählten Übungen optimal, können wir den Trainingseffekt perfektionieren. Dieser Blogbeitrag behandelt die entscheidenden Nuancen, die helfen, das Trainingsziel immer vor Augen zu halten. Damit Trainingsmassnahmen im Trainingsprozess grössere Effektivität erhalten, ist es sinnvoll, sich über Entwicklungsreihen und clevere…

Athletik – Trainingsplanung …über das Programmieren

Wiederholungen mit Wirkung – oder warum falsche Programme problematisch sein können: Gerade im athletischen Training spielen Wiederholungen und Serien, also das bewusste Repetieren von Bewegungsabläufen, eine zentrale Rolle. Doch was passiert, wenn sich aus diesen Wiederholungen ungünstige Muster entwickeln, sprich: ineffiziente oder sogar kontraproduktive Bewegungsprogramme? Wiederholungen mit Wirkung – oder warum falsche Programme problematisch sein können: Gerade im athletischen Training…

Blog-Beiträge der Trainerbildung Schweiz (TBS)

Die Trainerbildung Schweiz (TBS) baut ihr digitales Angebot zur Unterstützung von Trainerinnen und Trainern stetig aus. Dazu publizieren wir regelmässig spannende Blog-Beiträge sowie Tipps und Tricks für Training und Wettkampf.