Quid de la programmation?

De l’art d’enchaîner les répétitions efficaces; ou pourquoi de mauvais programmes moteurs peuvent vite devenir problématiques: L’entraînement de la performance athlétique, notamment, est fait de répétitions et de séries, autrement dit de répétitions conscientes de séquences de mouvements. Que se passe-t-il lorsque celles-ci créent des schémas moteurs indésirables – en quelque sorte des programmes moteurs inefficaces, voire néfastes?

Auteur: Adrian Rothenbühler, responsable du domaine Performance athlétique, Formation des entraîneurs Suisse

Contenu

…En informatique, la programmation est un processus qui consiste à créer une série d’instructions pour dire à l’ordinateur comment effectuer une tâche…

Bases de la programmation

Pour pouvoir établir des programmes moteurs efficaces, il faut savoir comment fonctionne le système nerveux. Deux éléments sont essentiels dans la programmation motrice: le traitement des stimuli et le cycle d’étirement-raccourcissement musculaire – en particulier pour des exigences telles que la vitesse et l’explosivité.

La manière dont le système nerveux traite les stimuli détermine la structure des exercices de performance athlétique et conditionne leur effet lors de l’exécution des mouvements cibles.

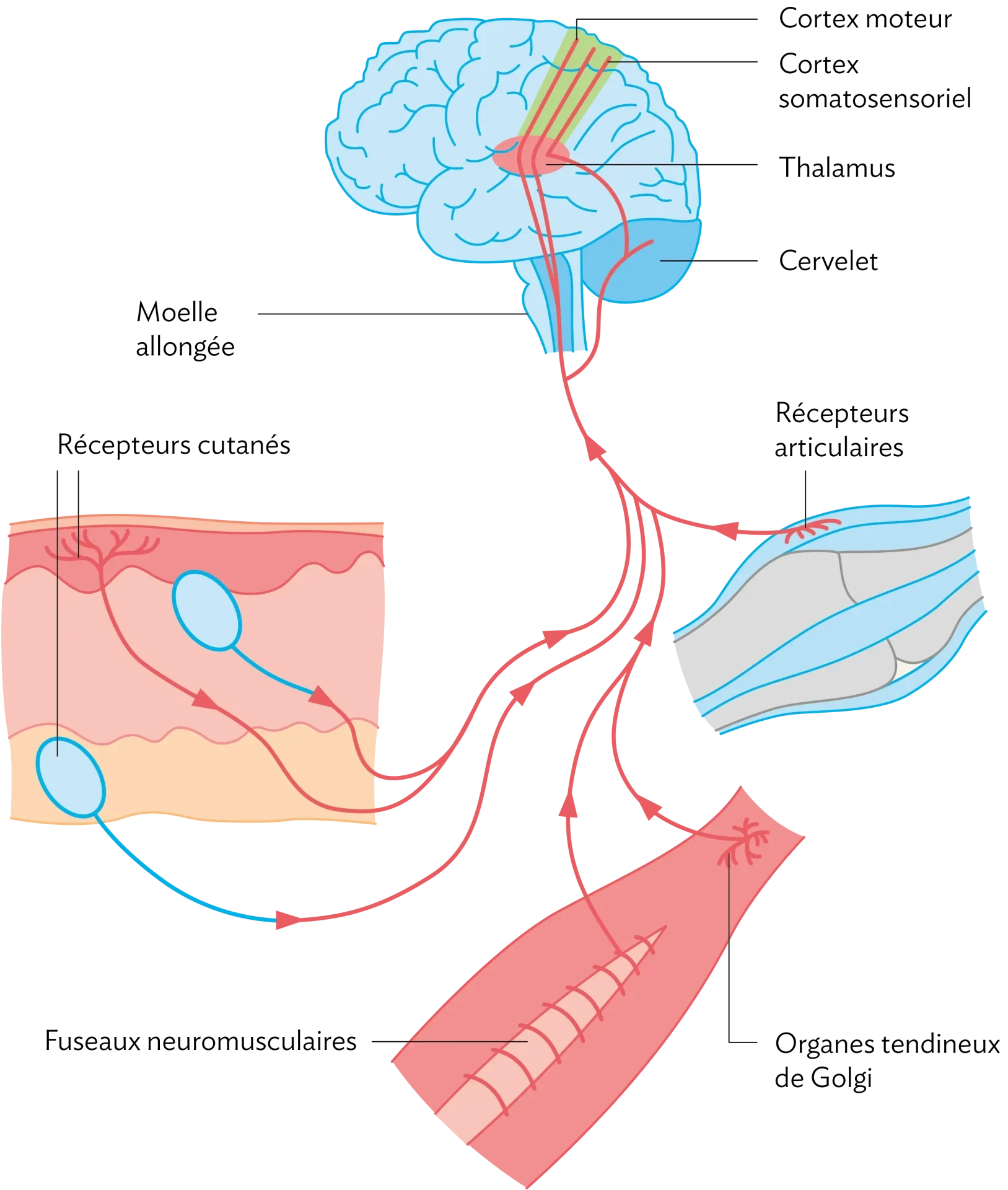

L’arc réflexe – ou le traitement des stimuli dans le système nerveux

Le système nerveux traite les informations sensorielles en plusieurs étapes. Ce principe sous-tend chaque mouvement. De ces processus dépend un entraînement efficace.

- Stimulation des récepteurs sensoriels: Les récepteurs sensoriels – des cellules sensorielles spécialisées – perçoivent un stimulus physique ou chimique.

- Conversion du stimulus: Les récepteurs sensoriels transforment le stimulus en un signal électrique (potentiel d’action) qui peut être transmis le long des cellules.

- Transmission du stimulus: Le signal passe de cellule en cellule par les voies nerveuses (dendrites, axones, synapses).

- Traitement du signal dans le système nerveux central: Le système nerveux central – moelle épinière et cerveau – intègre, analyse et évalue les informations.

- Interprétation du signal et réaction: Le traitement du signal induit une réaction, par exemple une contraction musculaire ou tout autre mouvement.

Conséquences pour l’entraînement

La structure de l’entraînement dépend du mouvement cible, tant sur le plan technique qu’en ce qui concerne la vitesse d’exécution.

Le mouvement cible fournit les informations sensorielles (p. ex. le type de stimulus, son intensité, sa durée, sa fréquence et sa localisation, l’état du système nerveux, l’environnement) et la réponse motrice (force, coordination, fréquence, recrutement, synchronisation, etc.). Les exercices d’entraînement doivent intégrer ces paramètres pour que le système nerveux développe des programmes moteurs adaptés et qu’un transfert efficace dans la pratique sportive soit possible.

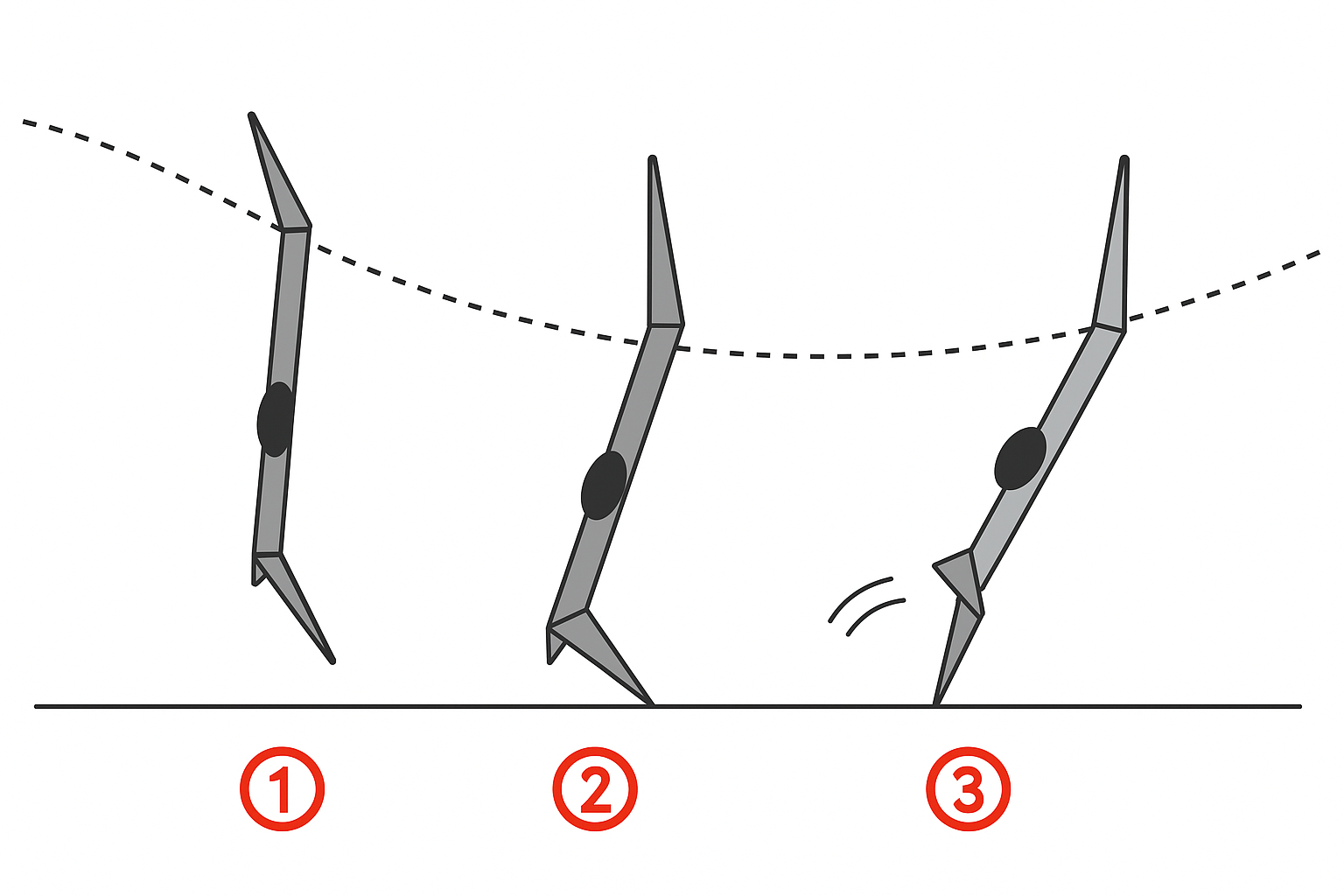

Le cycle d’étirement-raccourcissement

Le cycle d’étirement-raccourcissement est le mécanisme qui implique un étirement actif du muscle immédiatement suivi d’une contraction active. En s’allongeant au préalable, le muscle stocke de l’énergie, qui est libérée lors de son raccourcissement. Il produit ainsi un mouvement plus puissant et plus efficace.

- Préinnervation: Les stimuli sensoriels déclenchent une préinnervation dans les muscles concernés, afin de les protéger contre un éventuel impact et d’opposer une résistance initiale à un étirement rapide.

- Étirement (phase excentrique): L’allongement rapide du complexe musculo-tendineux déclenche le «réflexe d’étirement».

- Raccourcissement (phase concentrique): L’innervation accrue déclenchée par ce réflexe provoque la contraction des muscles extenseurs et libère l’énergie élastique stockée dans les muscles et les tendons.

Conséquences pour l’entraînement

Le schéma ci-dessus montre comment les stimuli sont transmis dans le système nerveux: une information sensorielle, par exemple la perception de la distance avec le sol, déclenche une préinnervation de la musculature concernée, préinnervation qui est indispensable à l’obtention d’un résultat optimal. Si l’information sensorielle est modifiée (p. ex. présence d’un sol inhabituel), la préinnervation nécessaire n’a pas lieu et le résultat souhaité ne peut pas être atteint. Des douleurs, d’anciennes blessures ou un manque d’assurance peuvent aussi perturber le traitement des stimuli et affecter le processus d’entraînement ainsi que les performances.

Des répétitions efficaces

Le nombre de répétitions joue un rôle essentiel dans l’entraînement de la performance athlétique. Le système nerveux, qui est un système génial mais sensible, a besoin de nombreuses répétitions pour perfectionner les mouvements. Les répétitions fréquentes forment et consolident les voies neuronales, condition nécessaire à l’instauration de processus automatisés et précis.

Mais attention: si ces répétitions sont réalisées de manière incorrecte, le système nerveux mémorise de mauvais schémas moteurs. Il en résulte des programmes moteurs inadaptés qui, à long terme, nuisent aux performances spécifiques dans le sport pratiqué.

L’entraînement non spécifique de la performance athlétique joue en l’occurrence un rôle déterminant: il doit être conçu de manière à prendre en compte les informations sensorielles et l’exécution motrice du mouvement cible, sans toutefois l’imiter directement.

Cela ne signifie pas que l’entraînement de la performance athlétique doive nécessairement reproduire des mouvements propres à un sport (p. ex. dans le cadre de la musculation). Il convient plutôt de se concentrer sur la qualité des stimuli:

- Côté stimulus: Type, intensité, durée, fréquence, localisation du stimulus, état du système nerveux

- Côté réponse: Développement de la force, coordination, synchronisation, fréquence, recrutement des muscles sollicités

Un entraînement ciblé de ces paramètres améliore le transfert fonctionnel des exercices généraux, même sans reproduire le mouvement cible.

Comment programmer?

Les exemples ci-dessous illustrent les liens possibles entre stimuli et réponses dans la pratique de l’entraînement.

Exemple 1: sauts sur sol souple

Situation

Les exercices de sauts sont au cœur de l’entraînement du cycle d’étirement-raccourcissement. L’objectif est d’obtenir une puissance motrice maximale à partir de la préactivation musculaire, c’est-à-dire de la phase de raccourcissement qui suit un étirement. La préinnervation des muscles sollicités est déterminante: elle prépare le système neuromusculaire à l’effort.

Cette préinnervation dépend toutefois du contexte. Les sauts sur des surfaces souples modifient le traitement des stimuli dans le système nerveux, ce qui se traduit souvent par une préinnervation moins efficace et donc une puissance moindre.

Si l’on multiplie les sauts dans ces conditions, le système nerveux s’habitue à ce schéma moins efficace. Il en résulte un programme moteur sous-optimal qui, à long terme, peut avoir un impact négatif sur la qualité des mouvements rapides et explosifs.

Conclusion: Ce n’est pas le nombre de sauts qui est déterminant, mais la qualité de la commande neuromusculaire dans des conditions de stimulation données. Veiller à cette qualité est déterminant pour développer le potentiel du cycle d’étirement-raccourcissement de manière durable et ciblée.

Conséquences

Il est essentiel de documenter précisément l’entraînement de sauts. Non seulement le nombre, mais aussi le type de sauts, doivent être répertoriés, notamment en relation avec la vitesse de traitement des stimuli.

Les sauts réactifs sur des surfaces dures, qui requièrent un traitement très rapide des stimuli, sollicitent le système neuromusculaire différemment des sauts avec des temps de contact au sol plus longs, par exemple sur des surfaces souples ou dans des programmes moteurs plus lents.

La proportion de ces types de sauts doit être soigneusement modulée dans l’entraînement du cycle d’étirement-raccourcissement. En effet, une prédominance de sauts impliquant une préinnervation inadaptée aux objectifs – par exemple des sauts sur un sol trop souple ou avec un contact au sol trop long – peut consolider un programme moteur sous-optimal et entraver les performances à long terme.

Par conséquent, il convient de documenter non seulement le nombre mais aussi le type de sauts. C’est la seule façon de contrôler de manière ciblée la qualité ainsi que l’intensité des stimuli et de déclencher les adaptations souhaitées dans le système neuromusculaire.

Exemple 2: contre-mouvements

Situation

Dans de nombreuses disciplines à caractère explosif, comme le sprint ou les disciplines de saut, ainsi que dans les sports collectifs impliquant des changements de direction, les contre-mouvements rapides sont essentiels – entendez par là le passage rapide d’une action musculaire excentrique (freinage) à une action concentrique (accélération).

Ces transitions partagent souvent une caractéristique similaire: plus la phase excentrique est freinée rapidement et de manière contrôlée, plus le potentiel disponible pour produire une impulsion concentrique explosive est important. C’est précisément à cet instant que se décide si l’athlète peut ou non développer sa force et sa vitesse maximales. Pour l’entraînement, cela signifie que les exercices qui favorisent spécifiquement les contre-mouvements rapides doivent faire partie intégrante du programme, et qu’une attention particulière doit être accordée à la qualité des stimuli, à la vitesse d’exécution des mouvements et au contrôle neuromusculaire.

Conséquences

Lors du choix des exercices de renforcement, il convient d’accorder une importance particulière aux contre-mouvements. L’absence de transition rapide entre la phase excentrique et la phase concentrique, par exemple lors d’exercices effectués exclusivement à vitesse lente, peut, si le nombre de répétitions est élevé, entraîner la consolidation d’un programme moteur inadéquat.

Pourquoi? Sans un entraînement ciblé des contre-mouvements rapides, le système nerveux apprend à exécuter les mouvements avec des phases de transition relativement longues, plutôt lentes, peu réactives et peu explosives. Cela peut nuire aux performances des athlètes qui pratiquent des sports exigeant une force-vitesse élevée. Par conséquent, en matière de renforcement aussi, il est important de miser sur un entraînement équilibré intégrant des exercices qui requièrent ou favorisent des contre-mouvements rapides. La stimulation neuromusculaire reste ainsi variée et accroît la performance.

Exemple 3: technique (exemple de la poussée de traîneau)

Situation

Pousser un traîneau lesté est un moyen efficace d’améliorer la force d’accélération spécifique. Toutefois, de nombreux éléments techniques, notamment au niveau des pieds et du bassin, sont déterminants pour une transmission optimale de la force.

Si cet exercice est effectué de façon rigoureuse avec le nombre de répétitions nécessaire, il est très probable que la force spécifique de l’athlète s’améliore. Par contre, une exécution techniquement incorrecte risque d’ancrer des schémas moteurs erronés, qui auront un impact négatif lors de la pratique du sport en question et freineront le développement de la performance.

Conséquences

Lorsque l’athlète réalise des exercices spécifiques pour son sport, il est essentiel de prêter sans cesse attention aux aspects techniques et de les corriger si nécessaire.

Dès lors, si l’athlète pousse à plusieurs reprises le traîneau en adoptant une posture incorrecte (p. ex. dos creux, mauvais appuis), cela peut se transformer en automatismes et déboucher sur des programmes moteurs inadaptés. À long terme, les programmes erronés nuisent à la qualité technique et peuvent entraîner une baisse des performances en compétition.

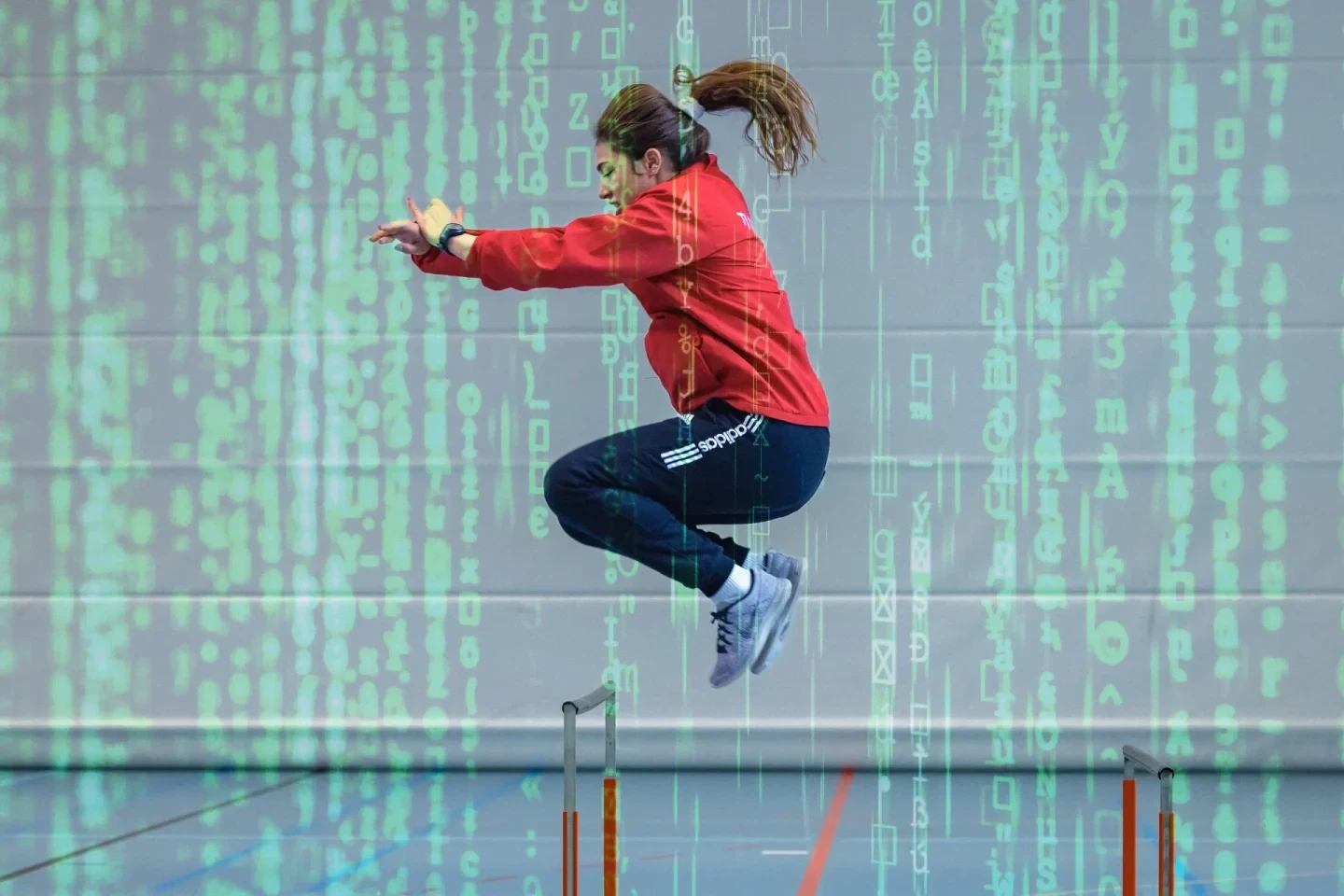

Exemple 4: barrière de vitesse

Situation

Dans l’entraînement de vitesse, les sprints ne sont pas toujours réalisés à vitesse maximale: les programmes prévoient souvent des intensités réduites ou des distances induisant une importante baisse de vitesse.

Ces courses effectuées à une vitesse submaximale peuvent favoriser l’apparition d’une barrière de vitesse, souvent associée à une technique non optimale. Comme ces formes d’entraînement vont généralement de pair avec un grand nombre de répétitions, les schémas moteurs dommageables se renforcent, donnant lieu à une programmation motrice négative.

Conclusion: Pour garantir un développement optimal de la vitesse, il est essentiel de contrôler et surveiller soigneusement l’intensité, la distance et la technique.

Conséquences

Les courses à une intensité submaximale sont utiles, notamment du point de vue physiologique et métabolique. Cependant, viser les intensités maximales de façon répétée et ciblée reste important pour développer les programmes neuromusculaires rapides de manière optimale.

Ce faisant, il convient de documenter minutieusement les intensités, car seuls un contrôle et une surveillance systématiques permettent de garantir que le programme d’entraînement comporte assez d’efforts maximaux.

Par ailleurs, lors des courses effectuées à une vitesse submaximale, il ne faut pas non plus négliger la mise en œuvre correcte de la technique, faute de quoi des schémas moteurs inefficaces s’ancreront dans ce domaine également.

Entraîner, c’est programmer

En informatique, la programmation consiste à créer une série d’instructions qui définissent comment une tâche doit être exécutée. Il en va de même dans l’entraînement, où l’on «programme» des séquences de mouvements compte tenu du fonctionnement du système nerveux.

Les répétitions sont essentielles, car elles favorisent le développement et l’ancrage de ces programmes moteurs. Nous devons toujours garder à l’esprit, en planifiant des entraînements, qu’un traitement ciblé des stimuli dans le système nerveux soutient une programmation motrice adéquate et prévient l’ancrage de programmes inadaptés.

Cela nécessite toutefois une compréhension claire des stimuli – c’est-à-dire des informations sensorielles que le système nerveux reçoit du mouvement – et de la réponse visée – à savoir l’activité musculaire en résultan).

Dans l’entraînement de la performance athlétique comme ailleurs, le coaching est déterminant, car c’est dans les détails que réside le potentiel des programmes transférables.

Tous les article de la série

Performance athlétique – Planification de l’entraînement Développer à long terme tout en étant performant à court terme

Chez les jeunes athlètes de la relève du sport de performance, une planification intelligente de l’entraînement doit permettre de développer les aptitudes physiques à long terme sans mettre trop l’accent sur les résultats en compétition. Toutefois, l’augmentation de l’offre de compétitions dans le domaine de la relève exige des athlètes des performances de haut niveau dans leurs jeunes années déjà, sans parler des processus de sélection qui prédominent aussi au sein des fédérations et des clubs. Mais est-il vraiment possible de développer la condition physique des athlètes tout en leur demandant d’être performants à court terme? Chez les jeunes athlètes de la relève du sport de performance, une planification intelligente de…

Performance athlétique – Planification des entraînements Développer et combiner

Pour rendre le processus d’entraînement plus efficace, il vaut la peine de mettre en place des séries de développement et de réfléchir à des combinaisons d’exercices pertinentes. Développer certains exercices de manière ciblée permet d’amener progressivement l’athlète à l’exercice visé. Si la combinaison d’exercices choisie est optimale, l’entraînement gagnera en efficacité. Cet article présente les subtilités qu’il faut garder à l’esprit en appliquant ce principe pour ne pas perdre de vue l’objectif de l’entraînement. Pour rendre le processus d’entraînement plus efficace, il vaut la peine de mettre en place…

Performance athlétique – Planification des entraînements Construire

En développant savamment les exercices et en combinant divers stimuli d’entraînement, nous érigeons de nouveaux niveaux de performance. Mais qu’en faisons-nous? La question est notamment déterminante pour l’intensité d’entraînement. Allons-nous continuer à bâtir sur l’existant…ou tout laisser tomber pour repartir sur de nouvelles bases? Cet article s’inscrit dans le prolongement des deux premiers déjà parus sur le thème de la performance athlétique, à savoir «Développer à long terme tout en étant performant à court terme» et «Développer et combiner». En développant savamment les exercices et en combinant divers stimuli d’entraînement, nous érigeons de nouveaux…

Performance athlétique – Planification des entraînements Quid de la programmation?

De l’art d’enchaîner les répétitions efficaces; ou pourquoi de mauvais programmes moteurs peuvent vite devenir problématiques: L’entraînement de la performance athlétique, notamment, est fait de répétitions et de séries, autrement dit de répétitions conscientes de séquences de mouvements. Que se passe-t-il lorsque celles-ci créent des schémas moteurs indésirables – en quelque sorte des programmes moteurs inefficaces, voire néfastes? De l’art d’enchaîner les répétitions efficaces; ou pourquoi de mauvais programmes moteurs peuvent vite devenir…

Blog de la Formation des entraîneurs Suisse

La Formation des entraîneurs Suisse publie régulièrement ici des articles de blog passionnants ainsi que des trucs et astuces pour l’entraînement et la compétition issus de différents domaines de spécialisation de la Formation des entraîneurs Suisse.